Journal des anthropologues

N° 164-165 2021

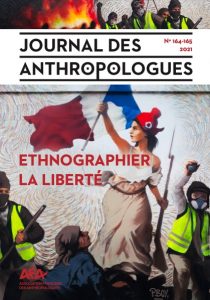

Ethnographier la liberté

Dossier coordoné par Lucille Gallardo et Emir Mahieddin

« Liberté ». Ce terme est partout clamé, chanté, revendiqué alors que, dans les faits, l’espace de la liberté semble se réduire, assiégé de part en part, parfois même par les politiques qui prétendent la promouvoir. Alors que s’achève ce premier quart de XXIe siècle, les mots de Claude Lévi-Strauss résonnent de toute leur force : on pourrait dire « la liberté absente dans sa présence ». L’anthropologie est réputée pour son scepticisme à l’égard de la notion de liberté. Elle paraît en effet plus encline à étudier les formes de la domination et du pouvoir. À de rares exceptions près, elle a peiné à faire des manières d’être libre un objet d’ethnographie. D’une part, cela tient au fait que la notion de liberté manque souvent de tranchant descriptif ou analytique. D’autre part, on peut y voir la conséquence d’une certaine conception de l’anthropologie elle-même comme méthode critique, mue par une quête de liberté et de libération. Ce dossier propose d’interroger les manières dont la discipline peut s’emparer de la question de la liberté. Quel message critique la discipline peut-elle proposer sur cette notion en ces temps incertains où la liberté paraît bel et bien en danger ?

Emir Mahieddin

Emir Mahieddin répond aux questions de Pierre Antoine Fabre à propos du numéro du Journal des anthropologues, N° 164-165 2021,

Ethnographier la liberté qu’il coordonne avec Lucille Gallardo

Emir Mahieddin est anthropologue, spécialiste des mouvements évangéliques, pentecôtistes et chrétiens charismatiques en Europe du Nord. Ses travaux portent sur les transformations des subjectivités morales dans les pentecôtismes suédois et sur l’expérience religieuse dans le vécu migratoire au sein des Églises pentecôtistes hispanophones et arabophones à Stockholm.

Tu fais équipe dans ce dossier avec Lucille Gallardo. Peux-tu rapidement nous dire comment s’est construite votre association et sur quelles bases ?

Lucille Gallardo travaille sur les mobilisations transnationales autour de la « cause homosexuelle » entre l’Europe et l’Afrique et je travaille pour ma part sur les christianismes évangéliques et pentecôtistes en Suède. Bien que très éloignés par la thématique comme l’aire, nous avions été interpellés sur nos terrains respectifs par l’usage qui était fait de la notion de « liberté ». Nombre d’acteurs que nous rencontrions se voyaient portraiturés par d’autres en victimes qu’il fallait « libérer » d’une oppression, qu’il s’agisse de l’homophobie ou de la religion. Mais eux-mêmes portaient des contre-discours qui non seulement situaient la liberté en d’autres lieux, mais à travers lesquels ils envisageaient ceux qui se voyaient volontiers en « libérateurs » comme les véritables « prisonniers » de leur dogme, voire comme des oppresseurs qui dévoyaient la notion de « liberté ».

Sur le terrain évangélique, j’ai ainsi été particulièrement attentif à la récurrence du thème de la « liberté » dans les prêches comme dans les chants, alors même que les pentecôtistes étaient souvent dépeints par ailleurs comme soumis à une doctrine « sectaire » et autoritariste. À un niveau individuel, tous les croyants que j’ai rencontrés m’ont décrit leur conversion comme une libération. À l’échelle des mobilisations chrétiennes, nationales comme internationales, sur l’avortement ou le blasphème, le signifiant « liberté » est abondamment mobilisé, jouant souvent une liberté contre une autre : la liberté de culte ou de conscience contre la liberté d’expression ou la liberté de disposer de son propre corps.

Face à cela, les anthropologues peuvent adopter plusieurs attitudes. Ils peuvent demeurer indifférents à un signifiant vide, dénué de tranchant descriptif ou analytique ; ils peuvent aussi s’engager en « ethnographes citoyens » pour dénoncer les mésusages du terme « liberté » ; enfin, ils peuvent prendre la liberté comme un objet d’ethnographie comme les autres et tenter de comprendre les ressorts de l’adhésion qu’elle suscite, en se penchant sur les spéculations, les discours ordinaires et les pratiques des acteurs eux-mêmes. Nous avons opté pour la dernière option, tout en étant, du fait du contexte politique que nous traversons, inévitablement travaillés par la deuxième.

J’avais collaboré auparavant avec Lucille Gallardo dans le cadre d’une association d’anthropologie « hors-les-murs », appelée Le Tamis, dans laquelle, tout en maintenant un regard critique, nous cherchions à « ré-enchanter » notre rapport aux sciences sociales. Je pense que l’idée de travailler sur la liberté, là où l’anthropologie s’appuie souvent sur des notions négatives, comme celle de domination, s’inscrit dans cet état d’esprit.

Pourrais-tu résumer, en quelques mots, l’ensemble des raisons pour lesquelles l’anthropologie n’a pas toujours fait bon ménage avec la notion de liberté ?

Effectivement, la notion de liberté ne fait pas partie des grands concepts de l’anthropologie, qui se penche plus volontiers sur la variété des formes de la domination, des déterminismes socio-culturels et du pouvoir. En cela, la discipline a pu être perçue comme une « science de la non-liberté », selon une expression qu’avait employée Zygmunt Bauman. Franz Boas et Claude Lévi-Strauss se méfiaient de la notion de liberté, considérant qu’il s’agissait d’une catégorie de la modernité occidentale – et donc ethnocentrique – et qu’on n’aurait su l’appliquer aux sociétés dites « primitives » à l’époque. Aux yeux du second, elle était tout bonnement une illusion, une catégorie aussi subjective qu’arbitraire, à partir de laquelle il était impossible de raisonner.

La notion de liberté serait peut-être même incompatible avec le projet de sciences sociales positivistes en quête d’ordre et de régularité. Pour Durkheim, elle relevait d’ailleurs de la métaphysique et non de la sociologie. Johannes Fabian, ou Samuli Schielke plus récemment, qui ont travaillé sur la question, relevaient ainsi que par la théorie comme par la méthode, l’anthropologie était difficilement compatible avec la notion de liberté. C’est aussi ce qu’en disent les anthropologues qui s’y sont intéressés depuis quelques années, à l’instar de James Laidlaw, dans le sillage duquel nous inscrivons nos réflexions. Malgré le fait que Malinowski y avait consacré son dernier ouvrage – posthume – en 1946, ce n’est que depuis ce que l’on appelle le « tournant éthique » (ethical turn) de la discipline, dont Laidlaw a été un des initiateurs dans les années 2000, que la liberté émerge peu à peu comme un thème de l’anthropologie, principalement dans les travaux anglophones.

Ceci dit, nous avons aussi remarqué une autre source de difficultés qui pourrait amener à supposer l’inverse : l’anthropologie a peut-être eu du mal à penser la liberté car elle fait trop bon ménage avec elle. En tout cas pour certains courants de la discipline, la liberté fait partie du projet de connaissance. Certains ont ainsi proposé de développer une « anthropologie de libération », qui doit lutter contre le capitalisme et le néo-colonialisme. Il faut aussi mentionner l’anthropologie libertaire qui est éminemment travaillée par une quête de liberté, dont fait partie le travail de James Scott par exemple, qui a notamment inspiré Liza Baghioni et Philippe Rosini dans leur article sur l’insubordination des travailleurs précaires dans ce dossier.

Considères-tu qu’un anthropologue puisse être libre par rapport à l’ensemble des règles, des contraintes, qui gouvernent son rapport avec son « objet » ? Penses-tu que la liberté vienne là où justement son objet cesse d’être un objet et où il cesse donc d’être lui-même assujetti à sa fonction ?

Cette question me fait penser à un personnage un peu marginal dans l’histoire de la discipline, mais dont la vie incarne sans doute à la fois un idéal et une impossibilité pour les anthropologues, une sorte d’incarnation des contradictions vers lesquelles mène inévitablement la quête de liberté : Frank Hamilton Cushing.

Cushing était un ethnologue de la fin du XIXe siècle, connu pour son ethnographie de Indiens Pueblos Zuñi du Nouveau-Mexique et que Frédéric Saumade, qui a écrit un article dans Ethnologie française à son propos, considère comme le véritable fondateur de l’observation participante en anthropologie. Il poussa si loin la participation qu’il passa toutes les initiations masculines des Zuñi et devint chef de guerre et membre d’une société secrète, allant jusqu’à arracher le scalp d’un ennemi, au risque de sa propre vie.

Le paradoxe est que Cushing, ayant poussé très loin dans sa chair la pratique de l’observation participante, reconnaissait lui-même son incapacité à retranscrire la densité expérientielle qui le traversait, et de fait il renonça à écrire et à publier une bonne part de ce qu’il savait des rites d’initiation et des Zuñi. Ce faisant, il ne fut pas véritablement considéré comme un anthropologue sérieux. Tout au plus, ses contemporains y voyaient-ils un aventurier. Il avait fait sauter les contraintes scientifiques qui auraient dû gouverner son rapport avec son « objet », pour atteindre un degré de coïncidence poussé avec celui-ci, ce qui ne pouvait s’acquérir qu’au prix de sa fonction d’anthropologue. Nul doute que le style aventurier de Cushing incarne un idéal de liberté qui peut tenter beaucoup d’ethnographes. Pour Leonardo Piasere, c’est d’ailleurs même le propre de «l’ethnographe parfait », qui s’est tellement imprégné des représentations des autres qu’il perd le produit de l’ethnographie, car il refuse ou se sent incapable d’écrire la richesse de ce qu’il a compris par son vécu. L’écriture pallierait ainsi une lacune. Il parle d’un « effet Cushing » : l’ethnographe qui a tout compris ne peut plus rien écrire.

Ce n’est donc peut-être pas un objectif conscient ou souhaitable, mais il me paraît clair que les anthropologues peuvent être travaillés par une pulsion de fusion avec leur « objet » – et de fait beaucoup convolent sur leur terrain –, corollaire au fantasme de liberté vis-à-vis de leur propre société ou encore des contraintes que leur imposent leur fonction, lesquelles les empêchent paradoxalement de saisir totalement l’expérience « indigène ». C’est dans cette tension qu’ils produisent leur savoir. C’est exactement ce type de tensions ou de contradictions entre idéal de liberté et liberté vécue, qui peut être évidemment décevant à la mesure de l’idéal, que nous proposons de soumettre à la description ethnographique dans les articles réunis dans notre dossier.

On voit revenir dans ce dossier le nom de Sartre, qu’on ne lit pas souvent dans les travaux de sciences sociales. Peux-tu nous dire ce qu’il apporte aujourd’hui à votre réflexion ?

Effectivement, Monique Selim et moi interrogeons l’absence de Sartre dans les travaux d’anthropologie et les apports potentiels que sa pensée, et Mélanie Henry mobilise des thèmes sartriens dans son analyse de l’expérience vécue de liberté pendant la révolution de 2011 en Égypte ; mais tous les contributeurs au dossier ne s’y réfèrent pas. Nous les avons laissés totalement libres de choisir leurs inspirations théoriques, mais Sartre revient à quelques reprises. C’est surtout la référence à Foucault qui s’impose dans les travaux d’anthropologues qui se sont récemment penchés sur la question de la liberté. Foucault ouvre une possibilité d’ethnographie en définissant la liberté comme une « pratique » ou une « technique de soi », et Alice Aterianus-Owanga en fait un usage remarquable dans son article sur les pratiques de liberté dans la danse sénégalaise du sabar.

Notre projet consistait à nourrir la réflexion anthropologique à partir de celle des acteurs, et en cela Foucault peut être très utile. Mais l’idée consistait aussi à prendre la liberté au sérieux, comme profondément constitutive du monde social, au moins autant que le sont les relations de pouvoir. Or la conception hypertrophiée du pouvoir que propose Foucault, maintes fois critiquée, ne laisse finalement qu’une place limitée à la liberté, dont les manifestations peuvent finir par n’apparaître que comme l’émanation du pouvoir lui-même. Le pouvoir est en tout, produit tout, y compris sa propre opposition, rendant la liberté impossible à penser. La dialectique que proposait Sartre nous parait plus intéressante. De même, sa conception de l’histoire comme désordre qui s’attache à défaire les structures dès lors qu’elles sont en place est beaucoup plus compatible avec l’idée d’une intervention de la liberté humaine que ne l’est celle de Foucault, qui propose une succession de tableaux organisés par un pouvoir ou un discours anonyme et dépersonnalisé, voire déshumanisé, le fameux « règne du “On” » pour reprendre une formule critique de Jacques Ellul. Les travaux de Sophie Wahnich, qui démontrent tout l’intérêt de se pencher sur l’œuvre de Sartre pour penser une histoire qui laisse toute sa place à la liberté humaine, et donc à la responsabilité, me paraissent très importants à cet égard. Une telle pensée est indispensable pour saisir l’époque agitée qu’est la nôtre, où insurrections et révoltes éclatent régulièrement de part et d’autre de la planète, et dont témoigne l’article de Pascale Absi sur les Gilets jaunes dans le dossier. Reprendre Sartre, c’était se donner la possibilité de penser sérieusement la liberté sur le plan éthique et surtout sur le plan politique.

Cela dit, la conception du sujet qu’était très certainement celle de Sartre est sévèrement critiquée par Christophe Pons dans le numéro, qui propose de repenser le sujet de la liberté à partir des conceptions médiumniques de la personne. Au fil des contributions, il apparaît d’ailleurs que la liberté pourrait alors être pensée moins comme « technique de soi » d’un sujet individuel autonome et réflexif que comme la possibilité de « sortie de soi », ou de devenir un autre, ou plusieurs autres que soi. À partir de son ethnographie de la relation au feu des Quilombolas au Brésil, Guilherme Moura Fagundes propose en ce sens d’envisager une liberté non pas autonome, mais hétéronome.